Posted on 7 апреля, 2018

«РОГАТЫЙ ТЕРРИКОН» ГВАРДЕЙКИ – НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ — 2

Окончание. Начало см. http://dongeosociety.ru/rogatyy-terrikon/

Часть 2. Как «Рогатый террикон» задумывали преобразовать

Возможно, не только гости Гвардейки, но и коренные жители здешних краёв не сразу определят – макет какого объекта представлен на фото 14. А, между тем, его прародитель хорошо известен, более того, – растиражирован на бесчисленном количестве фотографий и рисунков и, в какой-то мере, может даже считаться неофициальным символом района.

Фото 14. Макет переустроенного террикона бывшей шахты №6/14 «Берестовская», вид со стороны посёлка Карла Маркса в северном направлении.

Сориентироваться в виртуальном пространстве поможет узнаваемый контур сооружения, занимающего верхний левый (северо-западный) угол снимка – это стадион спортивного комплекса шахты им. К. И. Поченкова (в то время он назывался именно так). Соответственно, по направлению к юго-востоку от него располагается Червоногвардейская автостанция, а ещё ближе к зрителю… – совершенно верно, «рогатый» террикон бывшей шахты №6/14 «Берестовская». Точнее, не сам террикон, а макет той культурно-развлекательной зоны отдыха трудящихся, в которую он мог быть преобразован, если бы были воплощены в жизнь соответствующие идеи специалистов Макеевского инженерно-строительного института, предложенные ими в теперь уже далёком 1980 году.

Инициаторами этих разработок выступили Червоногвардейский райисполком г.Макеевки и ПО «Макеевуголь», а ознакомиться с их общими положениями сегодня нам поможет соответствующий заключительный отчёт МИСИ под названием «Архитектурно-планировочные предложения по преобразованию терриконов бывшей шахты 6/14». Так как исходные репродукции оригинальных чертежей в вышеупомянутом документе имеют небольшие размеры и отчасти трудночитаемы, далее на фотоиллюстрациях данной статьи их отдельные позиции будут продублированы цифровыми обозначениями, а при необходимости – уточняющими дополнениями; в отдельных местах автором применена корректирующая обработка изображения.

Перед началом этого рассказа, пожалуй, будет нелишним сделать небольшое пояснение. Возможно, кому-то из читателей эта глава покажется малоувлекательным пересказом строительного проекта — что ж, такова специфика рассматриваемой темы и без приведения некоторых сугубо технических деталей представление об описываемом объекте было бы неполным. С другой стороны, не исключено, что, наоборот –специалисты строительно-архитектурного профиля укажут на несколько упрощённое изложение материала. Однако, данное обстоятельство тоже имеет свою причину – это всё-таки не технический документ, а публикация ознакомительного характера, предназначенная для широкого круга читателей, которым термины типа «армированная земля» или «буронабивные сваи» могут ни о чём не говорить. Так что, – не судите строго: предлагаемый стиль изложения материала представляет собой попытку достижения разумного компромисса в данном вопросе.

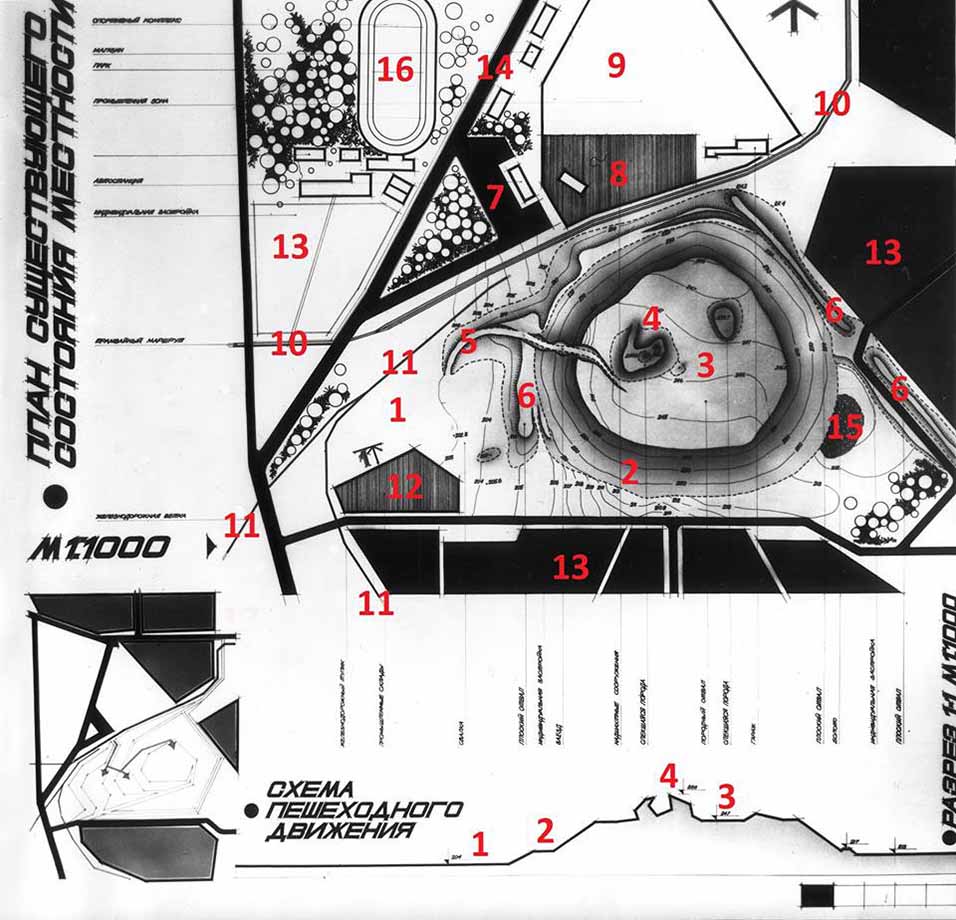

Фото 15. План существующего состояния местности на время начала проектных работ. Бывшие терриконы предварительно уже переформатированы в плоский отвал (1974-75гг.). Приведенная слева схема пешеходного движения относится уже к новому проектируемому холмообразованию. 1- прилежащий к западному склону террикона участок земной поверхности, условно принимаемый за начальную нулевую отметку отсчёта высоты (+204м над уровнем моря, Н=0); 2-нижняя терраса (+217м); 3-плато (+247м); 4- верхушка «рогов» (+265м); 5-заезд на плато; 6-плоские породные отвалы; 7-Червоногвардейская АС; 8-надшахтные сооружения; 9-промзона; 10-трамвайные рельсовые пути; 11-ж.д. рельсовые пути; 12-складская зона; 13-индивидуальная застройка; 14-Красногвардейское шоссе (нынешняя ул. Свободы); 15-водоём; 16-спортивный комплекс шахты им. К. И. Поченкова.

Итак, общий вид «стартовой позиции» для проектирования показан на фото 15 – таким стал уже приобретший «рога» террикон шахты №6/14 во второй половине 70-х годов прошлого века после предварительного этапа преобразования его в плоский отвал и тушения горящей породы.

Перед специалистами стоял целый комплекс задач – нужно было не только разработать алгоритм преобразования породного отвала в расположенный на искусственном холме живописный парк, предназначенный для культурного отдыха и развлечений населения, но и решить ряд сугубо технических вопросов в сфере экологии. К ним, в т.ч., относились окончательная ликвидация процессов горения отвальной массы, меры по предотвращению эрозии и оползневых деформаций склонов террикона, устройство надёжного основания под массив, снижение фильтрационных способностей пород, и проч. К решению этих проблем, а также, организации эстетически привлекательного рационального озеленения новоявленного объекта, подключились и научные работники Донецкого ботанического сада.

При этом разработчики должны были изначально учитывать жёсткие ограничения по границам планируемого перемещения породы, определённые расположением элементов инфраструктуры центра района, окружающих отвал. Так, с его северной стороны находились трамвайные пути маршрута №6 (ч.1, фото 4, фото 16) и шахтная промплощадка с действующим вентиляционным стволом (после закрытия «Берестовской» он ещё долгое время использовался соседней шахтой им. С. Орджоникидзе); с западной – обслуживающий складскую зону железнодорожный тупик; с южной и восточной – поселковые дороги и индивидуальная застройка (фото 17).

Фото 16. Слева – трасса пролегания бывшей трамвайной линии (а ранее – шахтной подъездной ж.д. ветки) у северного склона террикона (снимок сделан в юго-западном направлении). Ранее в этом месте находилась угольная погрузочная эстакада: полузасыпанное отвальной породой сооружение – очевидно, остатки фундамента её опоры. Непосредственно за правым обрезом кадра находилась промплощадка шахты. На правом снимке, сделанном с трассы в северном направлении, видна возвышающаяся над ныне расположенным здесь Гвардейским рынком дымовая труба бывшего Берестово-Богодуховского рудника (будущей шахты №6/14).

Фото 17. Дореволюционная мощеная камнем дорога, ведущая от Красногвардейского шоссе на восток в направлении пос. Берестовка. Слева просматривается начало заезда на верхнее плато, проходящего по южному склону отвала. Справа от дороги расположена промышленно-складская зона и частный сектор пос. К. Маркса.

Кроме того, у основания юго-восточного откоса террикона находился (да и сейчас находится) ещё один требующий сохранения объект – небольшое озерцо, которое, согласно проекту, должно было перехватывать воду имеющихся в этом районе подземных источников, предохраняя тем самым основание породного массива от замачивания. Отвод лишних вод из водоёма планировалось производить в специально проложенный в сторону Красногвардейского шоссе канализационный коллектор. Вдобавок, после очистки, а также соответствующего переустройства и облагораживания берегов, водное зеркало стало бы органичной частью прилегающей к террикону запроектированной зоны отдыха (фото 18).

Фото 18. Современный вид водоёма, находящегося у юго-восточного подножия отвала. Левый снимок сделан в северно-западном направлении; правый – в северном.

Исходя из вышесказанного, формирование нового отвала предполагалось проводить путём преимущественного перемещения породной массы вдоль трамвайной трассы в юго-западном направлении. В результате планировалось создание искусственного холма многоугольной формы размерами 460 х 280м, восходящего от уровня основания западного подножия террикона, имеющего наименьшую высотную отметку (+204м над уровнем моря, условно примем Н=0м), тремя восходящими террасами, расположенными на отметках +216м, +231м и +246м (плато). Что же касается планировочного ограничения по высоте создаваемого объекта, то за него, естественным образом, был принят верхний уровень тех самых неподдающихся технике «рогов», т. е. отметка +265 м, соответствующая высоте 61м, считая от условного «ноля». Высота же от уровня основания восточного подножия террикона (+213м) составляет 52м, что обусловлено естественным природным уклоном уровня земной поверхности в сторону находящейся западнее террикона Берестовой балки.

Разумеется, при создании столь массивного и специфического сооружения учитывалось проведение специальных мероприятий по обеспечению его устойчивости. Прежде всего, в пределах площади развития нового отвала было необходимо снять чернозём и растительный слой (мощностью около 2-х м и объёмом 47 тыс. м³), заскладировав его в бурты для использования при дальнейшем озеленении объекта; подошву породного массива – спланировать, выбрать до грунтов соответствующей несущей способности, а при необходимости – выполнить дополнительные усиливающие мероприятия. После подготовки основания, начиналась разработка породы отвала в направлении сверху вниз с помощью экскаваторов на гусеничном и резиновом ходу, бульдозеров, и скрепера. Формирование новых откосов и площадок предусматривалось производить при их послойном уплотнении тяжёлыми катками с целью уменьшения фильтрационных свойств отвала, а также уменьшения доступа кислорода к неперегоревшей породной массе. Кроме того, для профилактики возникновения очагов локального горения, на поверхность наносился слой уплотнённого суглинка толщиной 25см, впоследствии закрепляемый механическими и биологическими (озеленение) способами.

Для подавления возникающего при перемещении породных масс пылеобразования, в районе упоминавшегося выше водоёма предусматривалось размещение комплекса соответствующего оборудования, включающего в свой состав гидромонитор и водяные насосы. Параллельно, для предотвращения деформации вновь формируемого отвала, решался вопрос отвода грунтовых вод и атмосферных осадков при помощи устройства ливневой канализации по его периметру. Меры по закреплению поверхности объекта и обеспечения водостока учитывались также при проектировании автомобильных и пешеходных дорог, связывающих основание террикона с его вершиной.

Ну, а после завершения описанных выше работ по переформатированию породного отвала, наступала пора его озеленения и размещения на поверхности нового холмообразования объектов культурного-массового обслуживания населения.

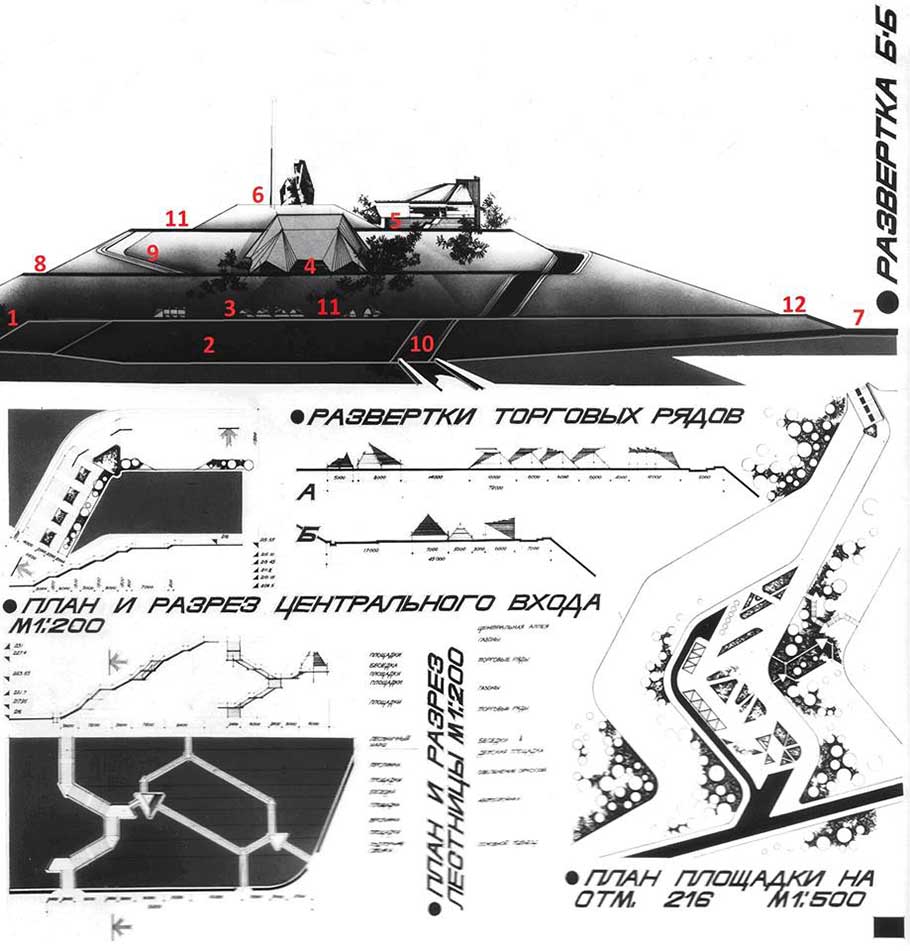

Общий план переустройства террикона и схема транспортного движения представлены на фото 19.

Фото 19. План переустройства террикона и схема транспортного движения. 1- прилежащий к западному склону террикона парковый участок земной поверхности, условно принимаемый за начальную отметку отсчёта высоты (+204м над уровнем моря, Н=0м); 2-площадка нижней террасы (+216м, Н=12м); 3-площадка средней террасы (+231м, Н=27м); 4-верхнее плато (+246м, Н=42м); 5-верхняя терраса (+252м, Н=48м); 6-верхняя видовая площадка (+253м, Н=49м); 7-верхушка «рогов» (+265м, Н=61м); 8-прилежащий к восточному склону террикона участок земной поверхности с водоёмом (+213м, Н=9м); 9-Червоногвардейская АС; 10-Красногвардейское шоссе (нынешняя ул. Свободы); 11- основная автомобильная дорога (главный заезд) двухстороннего движения; 12-вспомогательный автомобильно-пешеходный заезд одностороннего движения; 13-центральный пешеходный вход (лестница); 14- вспомогательные дороги; 15-вспомогательная объездная дорога; 16-поселковая дорога; 17-пешеходный подъём; 18-водоём.

Предложения по размещению объектов соцкультбыта, особенности их конструкции, схемы пешеходного и автомобильного движения, а также другие элементы инфраструктуры объекта, можно подробно рассмотреть на фото 19-21. Желающих же присоединиться к небольшой виртуальной обзорной экскурсии, приглашаем совершить ознакомительное путешествие на вершину нашего преображённого террикона. В принципе, это можно сделать как на автомобиле, так и пешком, – но мы, разумеется, выберем второй способ.

Наш маршрут начинается с площадки, расположенной у Червоногвардейской районной автостанции. Именно с этой, северной стороны, расположен центральный пешеходный вход культурно-развлекательного комплекса – монументальная парадная лестница из монолитного железобетона с межмаршевыми площадками треугольной формы, служащая, помимо прямого назначения, ещё и конструктивным каркасом закрепления откосов породного массива (фото 20, 21).

Фото 20. Проект переустройства террикона шахты №6/14, вид со стороны Червоногвардейской автостанции (северный фасад). 1-лестница центрального входа; 2-откос нижней террасы, в породном массиве которого размещаются автомобильная стоянка, общественный туалет, пивной бар; 3-площадка нижней террасы (торговые палатки, детская площадка, беседки, площадки для отдыха); 4-площадка средней террасы (амфитеатр); 5-верхнее плато (ресторан, терраса, автостоянка); 6-верхняя терраса; 7- верхняя видовая площадка («рога», Монумент шахтёрской славы, флагшток); 8-вспомогательный автомобильно-пешеходный заезд одностороннего движения; 9-пешеходный подъём; 10- верхняя автостоянка.

По этой лестнице мы поднимаемся на площадку нижней террасы, расположенной на отм.+216м (высота 12м над уровнем земли). Здесь можно погулять среди клумб и газонов, отдохнуть на скамейках, уединится в уютных беседках или поиграть с любимыми чадами на специально оборудованной детской площадке. Ну, а желающим совершить покупки, свои услуги предлагают разнопрофильные торговые точки, располагающиеся в лёгких изящных палатках, выстроившихся вдоль западной кромки откоса (фото 21).

Далее наш путь лежит на площадку следующей, средней террасы, находящуюся на отм.+231м (высота 27м). Здесь мы оказываемся у нижнего основания многофункционального амфитеатра паркового типа; верхний же край его ажурной конструкции с лёгким покрытием по металлическому каркасу, опирается на площадку вышерасположенного плато. Вследствие этого образуется единое крытое пространство киноконцертной площадки, связывающей два смежных высотных уровня, на нижнем из которых размещаются сцена с киноэкраном и вспомогательные помещения, а на верхнем – киноаппаратная. Между ними расположен наклонный зрительный зал, конструктивная схема устройства и размещения рядов сидений которого выполнена таким образом, чтобы служить дополнительным элементом закрепления откоса террасы. Максимальные размеры амфитеатра в плане составляют 67х43м, высота от уровня нижней точки сооружения – 20м.

Пешеходный подъём, расположенный с северо-западной стороны террикона, приводит нас на верхнее плато, где на отм.+246м (высота 42м) обустроен ряд объектов различного назначения. Среди них выделяется двухэтажное здание ресторана с большим, двумя малыми и банкетным залами, композиционно увязанное с восточной глыбой спёкшегося конгломерата. На его плоской вершине (отм.+252м, высота 48м) оборудована терраса (фото 20).

Юго-западнее на плато расположен характерно-узнаваемый второй, доминирующий «останец». На его видовой площадке (отм.+253м) у подножия колоритных «рогов», где установлен увенчанный флагштоком Монумент шахтёрской славы, мы и завершим своё восхождение (фото 20). Отсюда, с высоты 49м, открывается максимально-доступный для посетителей вид донецко-макеевских окрестностей: в зависимости от выбранного направления взгляда, он может изменяться от поселково-умиротворённого до индустриально-урбанистического. Такова уж специфика наблюдаемой панорамы – два металлургических гиганта, многочисленные шахты и другие промышленные предприятия, мчащиеся по железным дорогам составы, старые рабочие посёлки, городские многоэтажки, зеленеющие лесополосы и парки… А над ними, на высоте почти 80-ти метров над землёй, реет флаг страны, рабочими руками жителей которой создавались красота и промышленная мощь социалистического Донбасса!

Ну а если бы мы следовали к нашему объекту не городским автобусом или пешком с северной стороны, а личным автотранспортом, то, скорее всего, воспользовались бы для этого подъездной дорогой, ведущей от Красногвардейского шоссе через парковую зону к основанию террикона с юго-западного направления (фото 21).

Фото 21. Проект переустройства террикона шахты №6/14, вид со стороны Красногвардейского шоссе (западный фасад). 1-лестница центрального входа; 2-откос нижней террасы, в породном массиве которого размещаются автомобильная стоянка, общественный туалет, пивной бар; 3-площадка нижней террасы (торговые палатки, детская площадка, беседки, площадки для отдыха); 4-площадка средней террасы (амфитеатр); 5-верхнее плато (ресторан, терраса, автостоянка); 6-верхняя видовая площадка («рога», Монумент шахтёрской славы, флагшток); 7-поселковая дорога; 8-вспомогательный заезд одностороннего движения; 9-пешеходный подъём; 10-основная автомобильная дорога (главный заезд) двухстороннего движения; 11-вспомогательные дороги; 12-вспомогательная объездная дорога.

Здесь у нас был бы выбор: оставить автомобиль на стоянке подземного гаража, оборудованного в породной толще нижнего откоса, или же проследовать в машине далее по главному заезду двухстороннего движения, поднимающемуся по южному фасаду до верхнего плато, где перед зданием ресторана также планировалось устройство автостоянки.

Кроме главной, были предусмотрены и вспомогательные дороги: первая подходила к террикону со стороны северо-востока и служила заездом на площадку второй террасы, где юго-восточнее амфитеатра примыкала к главному заезду. По замыслу проектировщиков, она, в основном, предназначалась для пешеходов, но могла использоваться и для одностороннего движения автомобильного транспорта. Вторая дорога, примыкавшая к верхней автостоянке, с трёх сторон охватывала периметр плато; третья на уровне нижней террасы вела от основного заезда влево к торговым точкам; четвёртая по площадке той же террасы сворачивала на восток, огибала террикон и закольцовывалась на северо-востоке с первой. Конструктивно устройство дорог предусматривалось выполнить таким образом, чтобы, помимо выполнения основной функции, они бы служили элементами укрепления породного массива и организации стока атмосферных вод.

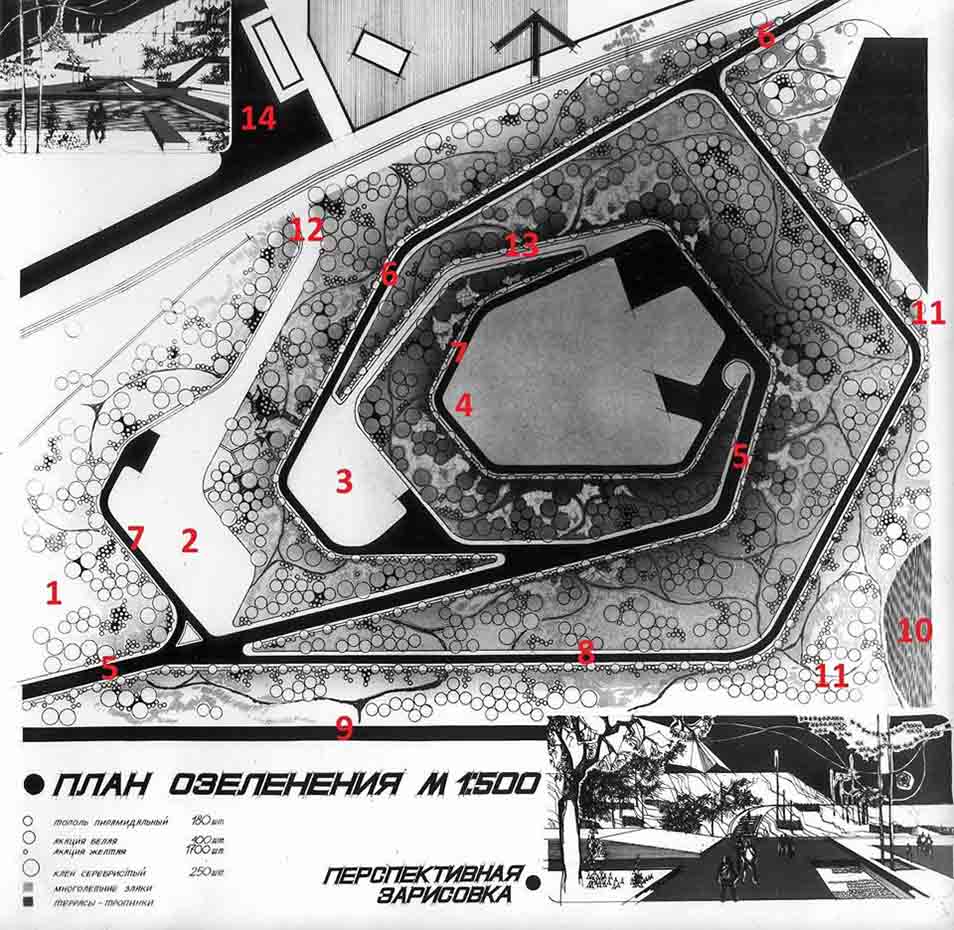

Отдельно в проектных предложениях были проработаны вопросы по озеленению новоявленного объекта культурного отдыха – как уже говорилось, растительный покров должен был не только радовать глаз и душу посетителей, но и служить дополнительным фактором укрепления поверхности преобразованного террикона и её защиты от эрозии. Всего на склонах холма и прилегающей территории планировалось высадить 180 пирамидальных тополей, 400 акаций белых и 1700 жёлтых, 250 клёнов серебристых, а также высеять многолетние злаки.

Этот дендромассив должен был образовать парковую зону, покрытую густой сетью прогулочных дорожек, перемежающихся оборудованными соответствующим образом видовыми площадками и уголками отдыха. Кроме того, планом озеленения предполагалось устройство на терриконе как привычных газонов, так и таких экзотических объектов, как декоративные мостики через ручей и скальные садики, – в ассортименте цветочного оформления последних указаны ирис сибирский, вероника армянская, ясколка Биберштейна, энотера миссурийская, седым спуриум.

Принципиальный план озеленения переустроенного террикона с перспективными зарисовками фрагментов прогулочной зоны представлен на фото 22.

Фото 22. План озеленения переустроенного террикона шахты №6/14. 1-прилежащий к западному склону террикона парковый участок земной поверхности, условно принимаемый за начальную отметку отсчёта высоты (+204м над уровнем моря, Н=0м); 2-площадка нижней террасы (+216м, Н=12м); 3-площадка средней террасы (+231м, Н=27м); 4-верхнее плато (+246м, Н=42м); 5- основная автомобильная дорога (главный заезд) двухстороннего движения; 6-вспомогательный заезд одностороннего движения; 7-вспомогательные дороги; 8-вспомогательная объездная дорога; 9-поселковая дорога; 10-водоём; 11-прилежащий к восточному склону террикона участок земной поверхности (+213м, Н=9м); 12-центральный пешеходный вход (лестница); 13-пешеходный подъём. 14-Червоногвардейская автостанция.

В общем, у нашей экскурсионной группы были бы все основания совершить обратный спуск с вершины искусственного холма вниз, воспользовавшись именно тропинками зелёной зоны, а не уже знакомой нам пешеходной дорожкой – дабы полюбоваться парком, окружающими видами и подышать свежим воздухом.

В качестве небольшого штриха к вышеописанному, хочется отметить: в запланированном проектом списке предназначенных для высадки пород деревьев, хорошо знакомая нам берёза не значится. Однако при реальном озеленении террикона «Берестовской» в конце 70-х годов прошлого века, эта порода деревьев была использована – небольшую рощицу живописных берёз среди привычных акаций можно и сегодня увидеть на северо-восточном склоне нижнего яруса террикона (фото 23).

Фото 23. Берёзовая рощица на северо-восточном склоне террикона. На заднем плане справа, за трассой ликвидированной трамвайной линии, просматривается ограждение территории бывшей шахты №6/14 «Берестовская».

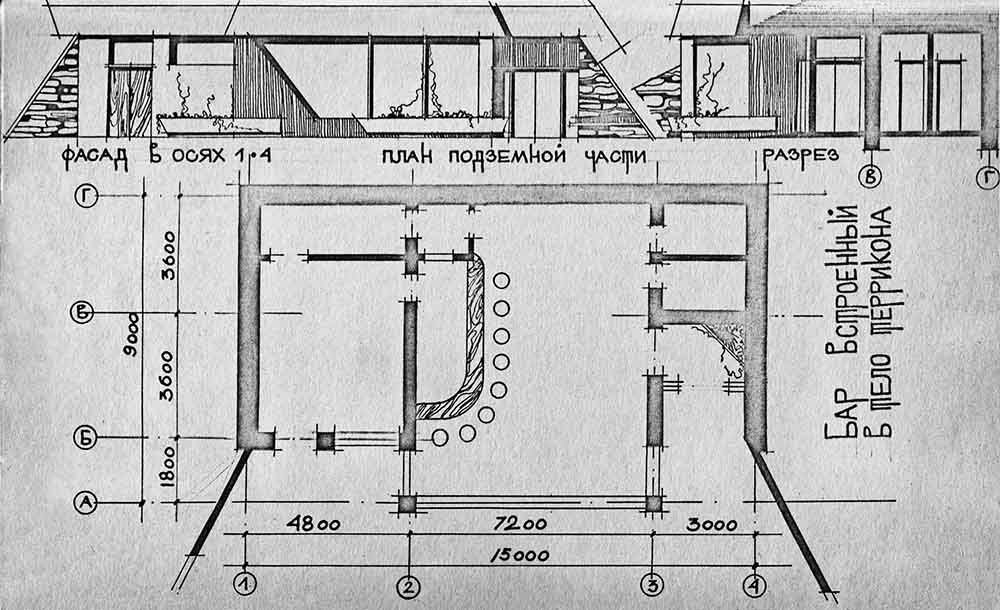

Завершив свой спуск с высот на землю, и вновь оказавшись у подножия, посетители могут (по желанию и потребностям) ознакомиться ещё с парой входящих в комплекс объектов – кроме упомянутой выше стоянки для автомашин, в породную толщу нижнего откоса встроены общественный туалет и пивной бар. И если по первому из них комментарии излишни, то на втором, проектное предложение по принципиальному устройству которого показано на фото 24, хочется остановиться несколько подробнее.

Фото 24. Проектное предложение по принципиальному устройству встроенного в тело террикона пивного бара.

Детальная разработка конструктивных особенностей этого сооружения, а также конкретная привязка к месту размещения, проектантами не производились, детали интерьера тоже не прорабатывались, – так что, полёт фантазии желающих мысленно представить свой вариант его внутреннего оформления, ничто не ограничивает. Тем более, что по своей сути, это заведение наверняка было бы более близко и доступно широкому кругу посетителей (не только фигурально, но и буквально), нежели расположенный на верхнем плато ресторан. Возможно, бар мог бы быть оформлен в строгом классическом стиле, или же, наоборот, – неком модернистско-футуристическом. А вполне возможно, учитывая его специфическое месторасположение и природу возникновения самого терриконного комплекса, было бы уместно использовать в качестве дизайнерской концепции именно шахтёрскую тематику.

В самом деле: пивной зал ведь уже и так находится под землёй, отчего бы не подчеркнуть этот фактор соответствующим интерьером в стиле выработки старой шахты – поддерживающие «кровлю» рамы деревянной крепи, мерцающие рудничные светильники (имитация, разумеется), коллекция палеонтологических окаменелостей, старые фотографии рудников т. ч., конечно, Берестово-Богодуховского) и т. д. Для пущего антуража можно было бы выставить что-нибудь из древних горных инструментов и оборудования – в общем, создать некую мини-историческую экспозицию (что, кстати, не противоречило бы созданию на территории комплекса отдельного специализированного музея истории угольных предприятий района).

Непременным «фирменным» атрибутом на входе зала видятся также наливные краники с бесплатной газированной водой – любителей пива они, возможно, и не привлекут, но «шахтной» атмосферы прибавят (хотя, конечно, газировка – это примета уже совсем другой эпохи).

Впрочем, это всё не более, чем импровизированные наброски и досужие фантазии, однако, несомненно, – при реальной необходимости, не представило бы большого труда найти в регионе специалистов, блестяще справившихся с разработкой подобного (или иного) декора.

Обычно, после завершения маршрута, гид отвечает на возникшие по ходу путешествия у экскурсантов вопросы – не будем и мы отступать от этой традиции. Думается, в данном случае, наиболее актуальными будут два: «Почему эти предложения не были воплощены в жизнь?» и «Сколько денег вообще на это собирались потратить?»

На первый вопрос точно ответить сложно. Впрочем, каждый, вспомнив сложившуюся в восьмидесятых историческую ситуацию, может предложить свою версию.

На второй – можно лишь привести данные самого отчёта: предварительная стоимость отдельных элементов работ по переустройству отвала шахты №6/14, включающая перемещение породы; устройство дорожных покрытий, лотков, подпорных стен и лестниц; прокладку коммуникаций; озеленение породного отвала –составляла 405445 полновесных советских рублей (и это, как видите, без учёта стоимости возведения зданий, сооружений и прочих расходов). Возможно, именно финансовый фактор и сыграл свою решающую роль при принятии решения о дальнейшей судьбе проекта.

Однако, пусть и не в таком развёрнутом виде, но рождение нового террикона всё-таки состоялось и сегодня вместо массива безжизненной породы над центром Гвардейки возвышается живописный зеленеющий холм. Так давайте добрым словом благодарности вспомним всех тех, кто приложил свои разум и руки к этому воистину прекрасному преображению.

P.S. Автор выражает глубокую благодарность всем, кто лично или косвенно способствовал созданию этой публикации, а также владельцам использованных изображений и текстов.

Александр Перетятько, г. Макеевка, 2018г.

Источники:

1. ГА ДНР. Фонд № Ф-3, Опись № 1. Берестово-Богодуховский рудник Голубовского Берестово-Богодуховского горнопромышленного товарищества с. Григорьевка Авдеевской волости Таганрогского округа Области Войска Донского.

2. Отчёт «Архитектурно-планировочные предложения по преобразова-нию терриконов шахты 6/14» (окончательный). Макеевка, МИСИ, 1980г.

3. Мартынова Е.А., Жуков С.П., Луткова М.А. «Исследование антропогенных фитоценозов отвала угольной шахты №6/14 с целью оценки их природоохранной функции». Донецк, ДонНТУ, 2015г. http://masters.donntu.org/2016/feht/lutkova/library/article1.htm

4. Феофанов А. Н. Проблема старых горных выработок и пути её решения. «Проблемы экологии» №1-2, Донецк, ДонНТУ, 2007г.

http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9694

5. Голдин С. В. Аварийные ситуации в районе расположения устьев вертикальных стволов. Научные труды НИМИ НАН Украины, 2010, №6. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/99600

6. Газета «Факты» от 25. 04. 2001г. http://fakty.ua/print/95876

7. Сетевые ресурсы и печатные издания.